今回は統計検定3級合格へのステップについて書いていきたいと思います!

統計検定3級の需要について

まず最初に、統計検定3級がどれほどの需要があるのかについてです。

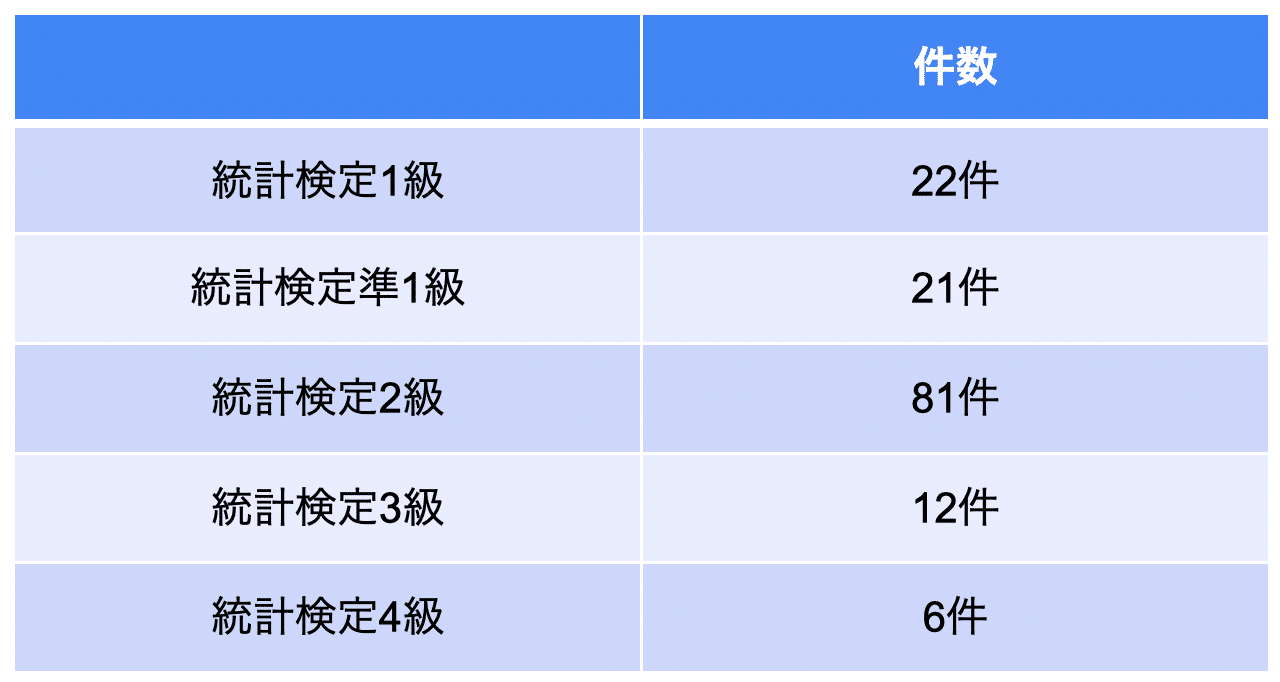

今回は転職においてどのくらい需要があるのかを簡単に調べてみました。転職サイトで「統計検定3級」というキーワードを入力して求人の件数を調べた結果、8月17日時点で12件の求人が見つかりました。この件数には、企業の重複求人が含まれている点に注意してください。同じ企業から複数の求人が出ている場合もカウントされています。

統計検定1級や準1級の求人もありますが、それぞれ22件、21件という件数です。一方で、統計検定2級は81件と、圧倒的に多くの求人があります。これを見ると、統計検定2級がボリュームゾーンであることがわかります。そして、今回の話の中心となる統計検定3級は12件となっており、求人件数としては少なくはないものの、それほど多くはないという結果になっています。つまり、統計検定3級を持っているからといって、転職市場において大きなアドバンテージがあるわけではないということです。

しかし、統計検定3級は統計検定2級へのステップとして重要な位置づけにあります。転職市場では統計検定2級が求められることが多いですが、その前段階として3級をしっかりと取得することは、次のステップへの準備として非常に有意義です。また、転職だけでなく、社内評価の観点でも統計検定3級を持っていることは、会社によっては重要視されることがあるかもしれません。さらに、統計の世界に足を踏み入れる入口としても、統計検定3級は有効です。統計検定3級は高校生レベルの内容を扱う資格ですが、このレベルを理解しておくことで、統計の基礎知識をしっかりと身につけることができます。

統計検定3級はどんな人に向いているか?

次に、統計検定3級がどんな人に向いているかについてです。

統計の授業を受けていない、またはそれに順ずる勉強をしていない人には、統計検定3級を受けることをお勧めします。全く統計を学んだことがない状態でいきなり2級を受けるのは、かなり難しいかと思います。したがって、統計に関する基礎知識を固めるためにも、まずは3級から始めるのが良いでしょう。

一方で、大学でゴリゴリに数学を学んだものの、統計は学んでいないという方もいらっしゃるかもしれませんが、これは例外的なケースです。文系の方や、大学で統計の授業を受けなかった方は、3級から受験するのが適しているでしょう。ただし、高校レベルの数学の知識は必要ですので、高校で数学I・IIや数学A・Bを学んだ方は、統計検定3級に挑戦してみると良いと思います。もし、高校数学が全く分からないという方は、統計検定4級から始めるか、高校数学を復習してから3級に挑戦するのが良いと思います。

また、以前に統計を少し学んだけれども、完全に忘れてしまったという方にも、統計検定3級はおすすめです。復習を兼ねて、基礎から再度学び直すにはちょうど良いレベルです。そして、統計検定2級レベルまで進みたいと考えている方や、社内で統計検定3級の取得が奨励されている方にとっても、3級は良いスタート地点となります。

統計検定3級の試験概要

次に、統計検定3級の試験概要について説明します。

まず、受験料は一般で6,000円、学生は4,000円となっています。学生の方は少しお得に受験できるようですね。試験形式はCBT(コンピュータベースのテスト)方式で行われます。これは、全員が同じ会場に集まってやる筆記試験ではなく、近くのパソコン教室などでパソコンを使って試験を受けるという形式です。試験時間は60分で、問題数は30問程度とされています。合格基準は100点満点中65点以上ですので、3分の2程度の正答率が求められます。

問題形式は選択式で、4択または5択が出題されます。また、電卓の持ち込みが許可されており、統計数値表も持ち込むことができます。これにより、試験中に数値の計算や統計数値の確認が可能です。30問のうち、約20問程度正解すれば合格できるため、すべての問題を完璧に解く必要はありません。難しい問題に時間をかけるよりも、確実に解ける問題をしっかりと解答していくことが大切です。

試験範囲とよく出る問題

次に、統計検定3級の試験範囲について説明します。統計検定の公式ウェブサイトにあるPDFから情報を確認すると、試験範囲は以下の通りです。

まず、データの種類に関する基本的な理解が求められます。量的変数や質的変数、名義尺度、順序尺度など、データの基本的な種類をしっかりと理解しておく必要があります。また、標本と母集団の違いや、それぞれの計算方法についても理解が必要です。さらに、統計グラフの読み方やデータの集計も試験範囲に含まれています。

統計グラフについては、1変数のグラフの見方や読み方が重要です。具体的には、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、帯グラフ、積み上げ棒グラフ、レーダーチャート、バブルチャートなどの基本的なグラフを正しく読み取れることが求められます。さらに、1変数や2変数のデータ集計結果を正しく理解し、読み取ることも重要です。

また、代表値(平均値、中央値、最頻値)や散らばり(最小値、最大値、標準偏差)についての理解も必要です。これらはデータのばらつきや中心傾向を示す指標であり、統計検定3級の試験で頻出する内容です。

相関と回帰についても、基本的な理解が求められます。特に、因果関係と相関関係の違いを理解し、相関係数の計算ができることがポイントです。また、2変数のクロス集計表の作成や、そこから情報を読み取る能力も試験範囲に含まれています。

最後に、確率や確率分布、統計的推測についても出題されますが、これらは統計検定2級でより詳しく扱われる内容です。統計検定3級では、基本的な確率計算や組み合わせの理解が求められますが、難しい内容は後回しにしても良いでしょう。特に、確率分布や統計的推測に関しては、3級ではそこまで深く理解する必要はありません。

過去問から見た試験対策

過去問を調べると、統計検定3級でよく出る問題が見えてきます。例えば、グラフの読み取りや、表からデータを読み取る問題が多く出題されます。また、再頻値や中央値、平均値などの計算問題も頻出です。これらの問題は確実に解けるようにしておくことが重要です。

例えば、ヒストグラムや箱ひげ図などのグラフから情報を読み取り、そのデータに基づいて計算を行う問題もよく出題されます。こうしたグラフの読み取りに慣れておくことが、統計検定3級での合格の鍵となります。

さらに、相関関係や因果関係に関する問題や、標本と母集団の違いを理解する問題も出題されます。これらの基礎的な統計概念をしっかりと理解しておくことで、試験に臨む際に自信を持って解答できるでしょう。

過去問は2021年の1回分だけ公開されています。

https://static.toukei-kentei.jp/wp-content/uploads/20210729221516/202106grade3-20210729221516-20210729221516.pdf

効果的な勉強方法

統計検定3級に合格するための効果的な勉強方法についてです。

まず、統計検定3級に対応したテキストを一通り読むことをお勧めします。例えば、日本統計学会公式認定の『データの分析』などが適当ではないでしょうか。このテキストを読みながら、統計の基本的な概念を理解します。

次に、統計検定3級・4級の公式問題集を繰り返し解くことが重要です!

これにより、試験に出やすい問題に慣れることができ、実際の試験でもスムーズに解答できるようになります。何度も繰り返し問題を解くことで、理解が深まり、確実に合格に近づくでしょう。

また、過去問も積極的に活用しましょう。統計検定3級の過去問は公式サイトで公開されているので、これを使って試験の傾向を把握し、よく出る問題を重点的に復習しましょう!

合格のために押さえておくべきポイント

統計検定3級に合格するためには、100点満点を目指す必要はありません。合格ラインは65点なので、得意な分野をしっかりと押さえ、苦手な分野は最低限の理解に留めるという戦略が有効です。

特に、確率分布や仮説検定などの難しい内容は無理に取り組まず、基本的な計算やグラフの読み取りに集中することが重要だと僕は思います。グラフや表からの正しい読み取りや、基本的な統計計算を確実にできるようにしておけば、合格は十分に狙えるはずです!

Youtubeでも話していますので、よろしければご覧ください!

======================================================

さらにデータサイエンスを学んでいきたいという方向けに「Pythonによるデータサイエンス」動画を提供しています。

基礎編・応用編それぞれ35時間以上の動画となっており、今なら50%OFFですので、ぜひチェックしてみてください!

>>>Pythonによるデータサイエンス基礎編

>>>Pythonによるデータサイエンス応用編